Malgré l’heure matinale , un soleil lourd écrase déjà la ville.

La femme à sa fenêtre fait un pas en arrière, ramenant lentement vers elle les volets de bois. L’ombre se fait dans la pièce, mais la lourdeur de l’air reste là, épaisse, étouffante. La femme sait qu’on ne peut pas lutter et que seul le soir apportera la fraîcheur bienvenue.

Comme chaque matin, son regard parcourt, sans attaches, le théâtre de la vie quotidienne dont les petits acteurs viennent de déserter les planches. Tous les trois sont partis pour l’école, accompagnés par leur père, qui ne reviendra que dans quelques heures. C’est l’heure de la remise en ordre, de l’entretien des lieux, le moment où elle entre en scène, Cendrillon bénévole et jamais applaudie, seule au milieu du décor abandonné. Mais elle ne s’en plaint pas. On ne se plaint pas, ici. On obéit. On range. On trie. On lave. Sans mots. Sans bruit. A part celui du balai frottant le sol, celui de l’eau répandue dans les bacs, et celui de ses pas glissant d’une pièce à l’autre, rapide, léger, qu’on pourrait croire être celui d’un petit animal en fuite.

Elle ne fuit pas. Pourquoi le ferait-elle ? Elle accepte sa vie, elle sait qu’elle n’a pas le choix.

Alors, parfois, elle se dit qu’elle y est heureuse. Elle a une famille. Un mari. Des enfants, beaux, et en bonne santé. Et ce toit au-dessus de leurs têtes, c’est un devoir pour eux d’en mesurer la chance, c’est un devoir pour elle de l’entretenir. Elle est heureuse, et les sons sortent de sa gorge, retenus, ténus, ils se fraient un chemin vers l’extérieur, ils se font notes, et chanson, et c’est tout juste si la femme a conscience de leur présence quand ils colorent l’air autour d’elle, quand ils envahissent ses pensées, quand ils en chassent le voile de tristesse qui les recouvre parfois, et elle chantonne, elle fredonne, c’est le début d’un nouveau jour, le matin est là et c’est son travail qui a commencé.

L’eau coule sur ses avant-bras. La terre, le fer, le blanc et l’ocre s’entrechoquent dans la bassine. L’huile et l’eau s’entremêlent en volutes brunes qui s’échappent en suivant le flot tourbillonnant qui, un instant, captive son regard et ses pensées abandonnées : elle se laisse hypnotiser par le spectacle de cet entrelacs de couleurs irisées, mates et brillantes à la fois, qui trace son chemin, en toute liberté, sans heurts mais sans hésitation, jusqu’à l’échappatoire de la bonde ouverte… puis elle se ressaisit, l’eau coûte cher, il ne faut pas la gaspiller, pas la laisser couler ainsi, si on l’avait vue, elle a soudain honte et ferme le robinet. Un soupir, elle essuie ses mains sur sa robe, son travail peut reprendre.

Les enfants sont encore trop petits pour l’aider. Mais bientôt, l’aînée en saura assez. Elle restera un peu plus auprès d’elle et apprendra à participer aux travaux de la maison. Elle aussi saura ce qu’une femme doit savoir pour devenir une bonne mère et une bonne épouse. Savoir satisfaire aux besoins de sa famille est une fierté ; on le lui apprend déjà à l’école, elle l’a raconté. Son frère aime beaucoup l’école, lui aussi. Mais il ne lui parle pas de ses études. C’est à son père qu’il fait chaque jour le récit de ses progrès, c’est avec lui qu’il étudie, toujours davantage, le soir, alors que ses sœurs et sa mère achèvent le rangement et la vaisselle. La grande a voulu, elle aussi, écouter l’enseignement du père ; mais il l’a repoussée. La femme n’a rien su, rien pu dire. Mais parfois, en cachette, elle aide sa fille à terminer ses devoirs. C’est un secret entre elles, et l’enfant a compris ce que cela signifiait : personne ne doit savoir que, ces jours-là, sa mère et elle s’assoient contre le mur, côte à côte, et que les leçons de mathématique deviennent comme des contes de fées. Elles se les racontent, elles se les expliquent, elles font vivre les chiffres et les symboles avec une joie partagée qui n’étonne plus la petite depuis que sa mère lui a raconté : enfant, elle aussi était très douée à l’école, en mathématique surtout. Son père en était fier, et c’est lui qui lui faisait réciter ses tables de multiplications, calculer de tête le plus vite possible, tracer des figures avec la règle et le compas qu’elle gardait au fond de son cartable, enroulés dans un chiffon de laine – c’était un cadeau qu’il lui avait fait, et il disait Tu es la plus belle, la plus forte, tu leur montreras tout ce que tu sais, toi aussi tu enseigneras, tu les aideras, et ils te respecteront, et je serai fier de toi, ma fille, comme je le suis déjà …

La femme n’a pas dit à sa fille pourquoi cela n’était pas arrivé. Les enfants n’ont pas à tout savoir. Mais comme elle serait heureuse si elle pouvait vivre son rêve par procuration ! Alors, elle continue les leçons. Personne ne le sait. Personne n’a besoin de le savoir.

Elle ramasse à terre le livre oublié dans sa fuite par l’enfant qui s’est crue en retard. C’est un livre d’algèbre, à la couverture abîmée, qu’elle se promet de recouvrir, dès qu’elle en trouvera, de papier de soie. Elle espère avoir su transmettre à ses enfants le respect des belles choses. Cela aussi, c’est son travail.

Les lits aérés et refaits, les coussins retapés, la poussière éliminée, les objets remis en place : les lieux ont repris l’aspect originel qui la rassure. Rien, à se reprocher, jamais. Elle le sait. Elle sait aussi qu’elle a maintenant le droit de s’occuper d’elle, qui n’a eu le temps, depuis son lever, que de revêtir une ample chemise avant de s’occuper du premier repas des siens.

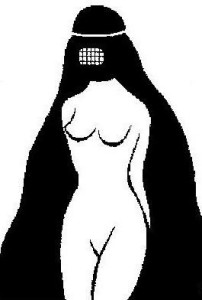

Elle fait à nouveau couler de l’eau. Devant la vasque, elle se déshabille. La moiteur de l’air et l’intensité de son travail ont fait perler à sa peau des milliers de gouttelettes qui confluent en petits ruisseaux salés. Elle a besoin, envie de la fraîcheur de l’eau sur sa peau. Mais elle suspend son geste. Cela lui arrive parfois, oh, pas souvent, de temps en temps seulement. Alors, elle diffère. Elle s’attarde. Ses mains se posent sur son corps. Son visage, d’abord. La peau des joues, lisse encore, douce, lui dit parfois l’homme, le lobe des oreilles auquel pend le bijou qu’il avait offert, il y a longtemps – non, pas si longtemps… Le cou, fin, tendu, aux tendons dessinés dont elle suit le trajet du doigt… Les épaules… Elle les enserre, de ses deux bras, comme si c’étaient les bras d’un autre, elle en éprouve la rondeur et la douceur, peut-être un peu la maigreur, mais elle a trop peur, ne veut pas finir comme ses tantes et ses cousines, pour lesquelles l’aspect extérieur ne compte pas : pour elle, si… Ce corps de vingt-cinq ans, elle a envie de le sentir vivre. Elle voudrait lui apprendre ce qu’il sait déjà mais qu’il ne peut exprimer. Parce que c’est ainsi. Elle sait qu’elle n’a rien à dire.

Mais elle ne veut pas de ces pensées. Elle les chasse du même mouvement que celui qui dénoue ses cheveux noirs, qui s’écoulent sur ses épaules et cachent à moitié les seins. Elle voudrait ne plus se cacher. Elle écarte quelques mèches et prend son sein droit dans sa main. Le soupèse comme un fruit mûr, au marché du soir. Il est encore beau, malgré les grossesses, et les allaitements. Son autre main prend son sein gauche en coquille. La voici parée du plus beau costume de bains qu’elle n’aura jamais. Elle sourit à cette idée. Relâche ses bras et laisse ses mains se poser sur son ventre, sur ses cuisses, leur laisse la liberté de renouer le contact entre elle et elle, de la révéler à sa liberté oubliée, de lui redire que oui, elle a été belle, et que oui, elle l’est encore.

Un oiseau passe dans la cour, traversant le rai de lumière qui filtrait de la fenêtre close : la femme rouvre les yeux et réalise qu’elle a oublié le temps, un peu trop longtemps… L’homme ne va pas tarder : elle a des achats à faire en ville et elle ne peut pas y aller sans lui. Vite, elle rassemble son abondante chevelure, la fixe par des épingles de corne. Deux traits de khôl à ses yeux, dessinés d’un geste. Les vêtements sont prêts. Les mêmes, toujours. Le pantalon. Les chaussettes dans les sandales. La longue robe noire. Le voile noué derrière la tête, qu’elle rabat avant de fixer le second derrière l’oreille. Les gants, enfin. Noirs, aussi. Qui basculent la fine mousseline noire sur le visage.

Elle est prête ; n’a plus qu’à l’attendre.

C’était une matinée ordinaire à Kaboul.

(5ème prix au concours de nouvelles des Rencontres Hervé-Bazin 2011,

et publication dans le n° 64 de la revue Les hésitations d’une mouche)

(illust.© Brigitte Serrano)

Cette nouvelle a été publiée dans le recueil Série Noire (TheBookEdition, 2011)